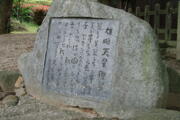

■磐余の里の六古道『万葉歌碑』■ホーム

|

| ■藤原京では『陽出る東に向かって一日の叡智燃えるを祈り、陽入る西に向かって一日の長寿延命を祈る』風習がありました。 |

|

| ここ磐余の里(いわれのさと)は桜井市の南西部一帯の古き地名であり磐余邑には古道がありますまた神武天皇伝説では八十梟師(ヤソタケル)征討軍の集結地といわれています。この近辺では神武天皇と長髄彦(ナガスネヒコ)が決戦した所でもあるんだよ。■ここ磐余の里(桜井市内)を中心に六ッの古道があります。この古道にある万葉集・懐風藻・古事記・日本書紀に記されている著名な歌人の歌碑を紹介します。皆さんは幾つ見つけられるでしょうか。また場所により同じ内容の歌碑が存在します。 |

| ■天智天皇山科(てんじてんのうやましな)陵 | |

|

■第三八代天智天皇山科陵は別名、御廟野古墳とよばれています。山科盆地北辺、南向きに位置します。終末期古墳であり上円部が八角形の上円下方墳といわれています。下方部は二段築成で上段は一辺の長さ約四六メートル、下段は一辺約七十メートルで南方部のみに造成されています。方墳部位の上段、下段ともに石列があり正面には「沓石」と呼ばれる約2×3メートルの平坦な切石がある。築造時期は不明であるが『続日本紀』文武三

|

|

年(699年)没後二八年に天智天皇陵を修したとの記されています。また天智天皇の崩御に関しての逸話があります。平安時代末期に僧皇円により書かれた『扶桑略記』に天智天皇が馬に乗り、山科の里まで遠出したまま帰ってこず、後日天皇の沓だけが見つかり、沓の落ちていた所を山陵としたといわれています。天智天皇の皇子時代の名は中大兄皇子・葛城(かずらき)皇子の名でも知られます。中大兄皇子といえば、中臣鎌足らと、クーデターを起こして蘇我入鹿を暗殺、蘇我本宗家を滅ぼして権力を朝廷に戻すことに成功し大化改新を成し遂げた人物として有名である。663年には朝鮮半島の百済からの要請で参戦した白村江の戦いで日本が新羅・唐連合軍に大敗北した後、防衛のため都を飛鳥から近江(大津京)に遷都し、この大津宮で即位しました。歴史的には天智天皇は671年12月3日、大津宮で崩御。御陵の築造場所を選定中に皇位継承をめぐり息子の大友皇子と、その弟である大海人皇子の間に壬申の乱が起こる。天皇の死後28年後に山陵修営官が任命されています。また天智天皇の即位後、最大の功績は日本初の戸籍「庚午年籍」を作成。奈良明日香に日本初の漏刻(水時計)を作らせ、時刻制度を定めたことでも知られています。

■京都府京都市山科区御陵上御廟野町

京都市営地下鉄東西線醍醐行、御陵(みささぎ)」駅下車

京阪電鉄京津線浜大津行、山科駅下車。徒歩10~15分。

|

| ■山部宿禰赤人(やまべのすくねあかひと)の墓所 | |

|

■山部赤人の墓は大和富士(額井岳)の東山麓、東海自然歩道沿いの桧林に高さ約2.1メートルの五輪塔がある。この墓が山部赤人の墓と伝えられています。山部宿禰赤人は山林の管理と産物を貢納する山部を管掌した伴造氏族である。もとは連、天武13年(684年)の八色の姓制定の時宿禰を賜わったそうです。奈良時代の宮廷歌人で、万葉集に約五十首の歌を残しました。歌人としては柿本人麻呂と並び高く評価され、歌風は自然美をたた |

|

え、自然歌人ともいわれています。生没年は天平八年(736年)といわれています。また赤人は謎の部分が多い歌人ですが大字山辺三に墓があるため地元の人々は赤人の墓と伝え守っています。

■近鉄大阪線榛原駅から奈良交通バス天満台東三丁目行きで30分

終点下車・北東へ約1㎞【徒歩40分】 |

| ■長屋王(ながやのおおきみ)墓・吉備内親王(きびないしんのう)墓 | |

|

|

| 長屋王墓の逢拝所 | 吉備内親王墓の逢拝所 |

| ■長屋王は天武天皇の皇子、高市(たけち)皇子の第一皇子です。神亀六年二月十一日、漆部造君足(ぬりべのみやつこきみたり)と中臣宮処連東人(なかとみのみやこ のむらじあずまひと)が「長屋王は密かに左道を学びて国家を傾けんと欲す。」と密告があり、それをうけて藤原宇合(ふじわらのうまかい)らの率いる六衛府の軍勢が長屋王の邸宅を包囲し舎人親王などによる糾問の結果、長屋王は自害の最期をとげました。その後、妃である吉備内親王と子の膳夫王らも自害しました。長屋王墓は小さな円墳です。また少し離れた所には、あとを追って亡くなった吉備内親王の墓があります。 | |

| ■日本武尊琴弾原(やまとたけるのみことことひきはら)陵 | |

|

■日本武尊は父の景行天皇から朝廷に服従しない熊襲・出雲などを征討するように命じられ、軍勢もないまま征討に赴き西国を平定し苦労の末、大和に帰り着きました。その直後、父である景行天皇から東国の蝦夷を征討せよと命じられました。勅令を受けた日本武尊は伊勢に居る叔母の倭比売命に自分の不遇を訴えていたそうである。幾多の苦難の末に東国を征討するが大和に帰る道中、伊吹山の神との戦いに破れ深い傷を負いながらも日 |

| 本武尊は大和へ帰ろうとする途中、能褒野(のぼの・亀山市)に辿り着いた時、力尽きその地で亡くなったそうです。死の間際に日本武尊は大和への思いを「大和は国のまほろばたたなづく青垣山こもれる大和し美し」と詠んでいます。能褒野に葬られた日本武尊の魂は「白鳥」となって大和に向かい飛び立ました。白鳥は、ここ琴弾原に降り、その後直ぐに飛び立ち、旧市邑(ふるいちむら・羽曳野市)に降りたそうです。その後何処ともなく天高く飛び去ったと古事記・日本書紀に記されています。 ■御所市冨田 JR玉手駅より 徒歩15分 |

| ■山の辺(へ)の道歌碑 |

|

万葉集第十一巻2706作者未詳 山の辺の道・磯城嶋公園 ■北緯34度31分04.5秒■東経135度51分41.4秒 泊瀬川 速み早瀬を むすびあげて あかずや妹と とひし公はも はつせかわ はやみはやせを むすびあげて あかずやいもと とひしきみはも |

| 【訳】泊瀬川の清流が速いので、私に代って早瀬の水を手にすくいあげてくれて「まだ飲み飽きないか、もっと欲しいか」とやさしく尋ねてくださったあの方は、今はどうしておられるだろう。 |

|

|

|

万葉集第十三巻3254柿本人麻呂 山の辺の道・磯城嶋公園

(海路の旅に上る人に餞した歌)

■北緯34度31分04.5秒■東経135度41分41.4秒

しきしまの 大和の国は 言霊の さきはふ国ぞ まさきくありこそ

しきしまの やまとのくには ことだまの さきはふくにぞ まさきくありこそ |

| 【訳】日本の国は言霊が幸いをもたらす国です。どうか私が言葉で「ご無事でいて下さい」と申し上げることによって、どうぞ無事でいて下さい。 |

|

|

|

万葉集第三巻0265長忌寸奥麿 山の辺の道・椿山登山入り口

■北緯34度31分04.3秒■東経135度51分48.9秒

苦しくも 降り来る雨か 神の崎 狭野の渡りに 家もあらなくに

くるしくも ふりくるあめか みわのさき さののわたりに いえもあらなくに【訳】難儀なことに雨が降ってきた。三輪の崎の狭野の渡し場には雨宿りする家もないのに。

|

|

|

|

|

万葉集第十巻2222作者未詳 山の辺の道・仏教伝来の地 ■北緯34度31分13.3秒■東経135度51分24.8秒 夕さらば 河蝦鳴くなる 三輪川の 清き瀬の音を 聞かくし良しも ゆうさらば かはずなくなる みわがわの きよきせのおとを きかくしよしも |

| 【訳】夕方になると、いつもカジカの鳴く声のする三輪川の清いたぎつ瀬の音を聞くのは、何ともいえずいい気持ちだ。 |

|

|

|

万葉集第十三巻3331作者未詳 山の辺の道・仏教伝来の地

■北緯34度31分13.5秒■東経135度51分18.6秒

こもりくの 泊瀬の山 青幡の 忍阪の山は走出の よろしき山の 出立の くわしき山ぞあたらしき山の 荒れまくも惜しも

こもくりの はつせのやま あおはたの おさかのやまははしりでの よろしきやまの いでたちの くわしきやま あたらしきやまの あれまくおしも |

|

【訳】泊瀬の山、忍坂の山は、家から一走り出たところ、家の戸口を出たところに見える美しくすぐれた山である。この立派な山をいつまでも保ちたいのだが、年ごとに荒れていくのは、ほんとうに惜しいことである。

|

|

|

|

万葉集第十二巻3101作者未詳 山の辺の道・海石榴市 ■北緯34度31分18.7秒■東経135度51分22.8秒 紫は 仄(灰)さすものぞ つば市の 八十のちまたに 逢へる児や誰 むらさきは ほのさすものぞ つばいちの やそのちまたに あへるこやだれ 【訳】つば市の辻で逢った貴女は、何というお名前ですか。

|

|

|

|

|

万葉集第十三巻3249作者未詳 山の辺の道・磯城瑞籬宮跡

■北緯34度31分31.1秒■東経135度51分08.3秒

磯城島の 日本の国に 人二人 ありとし思はば 何か嘆かむ

しきしまの やまとのくにに ひとふたり ありとしおもはば なにかなげかむ |

| 【訳】この大和の国に私のいとしいと思う人が、もし二人もいると思うのだったら何をあれこれと嘆くことがありましょう。私の恋しい人はたった一人しかいないものだから、あれやこれやと気を遣うことばかり多いのです。 |

|

|

|

万葉集第七巻1094柿本人麻呂 山の辺の道・平等寺 ■北緯34度31分35.1秒■東経135度51分14.2秒 わが衣 色に染めなむ うまさけ 三室の山は もみぢしにけり わがころも いろにそめなむ うまさけ みむろのやまは もみぢにけり 【訳】三輪山 |

|

|

|

|

古事記【倭建命・日本武尊】山の辺の道・大神神社 ■北緯34度31分15.4秒■東経135度51分07.2秒 大和は 国のまはろば たたなづく 青垣山ごもれる 大和し 美し やまとは くにのまほろば たたなづく あおかき やまごもれる やまとし うるわし |

| 【訳】大和は国の中で一番良いところである。幾重にもかさなりあった青い垣根のような山やまにかこまれた大和はほんとうにうるわしいところである。 |

|

|

|

万葉集第八巻1517長屋王(ナガヤノオオキミ)山の辺の道・大神神社

■北緯34度31分15.4秒■東経135度51分07.2秒

うま酒 三輪の祝(社)の 山照らす 秋の黄葉 散らまく惜しも

うまさけ みわのはぶりの やまてらす あきのもみじば ちらまくおしも【訳】三輪神社のある山を、照らすばかりに色づいた秋のもみじは散ることの惜しまれることよ。

|

|

|

|

|

日本書紀【崇神記】山の辺の道・大神神社

■北緯34度31分15.4秒■東経135度51分07.2秒

この神酒は わが神酒ならず 倭なす大物主の醸みし神酒 幾久幾久

このみきは わがみきにならず やまとなす おおものぬしのかみしみき いくひさいくひさ

|

| 【訳】この神酒は私が造ったものではない。大和の国を造られた大物主が醸された神酒だ。幾世までも久しく栄えよ、幾世までも久しく栄えよ。 |

|

|

|

万葉集第一巻0018額田王 芝運動公園

■北緯34度31分49.7秒■東経135度50分27.0秒

三輪山を しかも隠すか 雲だにも こころあらなむ 隠さふべしや

みわやまを しかもかくすか くもだにも こころあらなむ かくさふべしや【訳】名残惜しい三輪山をどうしてあんなに隠すのか。人はともか |

| く、せめて雲だけでもやさしい情があってほしい。あんなに隠すべきであろうか。 |

|

|

|

古事記【伊須気余理比売】山の辺の道・刀匠月山

■北緯34度31分56.4秒■東経135度51分08.8秒

狭井河よ 雲立ちわたり 畝火山 木の葉騒ぎぬ 風吹かむとす

さいがわよ くもたちわたり うねびやま このはさやぎぬ かぜふかむとす【訳】狭井川の方からずっと雨雲が立ち渡り、畝傍山では木の葉がざわめいている。今に大風が吹こうとしている。

|

|

|

|

|

古事記【神武天皇】山の辺の道・石碑休憩所前果樹園

■北緯34度31分58.6秒■東経135度51分10.1秒

あし原の しけしき小屋に すがだヽみ いやさや敷きて わが二人寝し

あしはらの しけしきおやに すがたたみ いやさやしきて わがふたりねし |

| 【訳】葦のいっぱい生えた原の粗末な小屋で、管で編んだ敷物をすがすがしく幾枚も敷いて、私たち二人は寝たことだったね。 |

|

|

|

万葉集第二巻0158高市皇子 山の辺の道・玄賓庵裏滝 ■北緯34度32分13.1秒■東経135度51分20.1秒 山吹きの 立ちしげみたる 山清水 酌みに行かめど 道の知らなく やまぶきの たちしげみたる やましみづ くみにゆかめど みちのしらなく |

| 【訳】十市皇女の葬ってある墓地のあたりには、黄色い山吹に取り囲まれた山の清水がある。それを汲むために、皇女の御霊は通っておられるだろう。行って逢いたいなと思うが、その道を知らないのでどうすることもできない。 |

|

|

|

万葉集第十巻1814柿本人麻呂 山の辺の道・桧原神社

■北緯34度32分17.6秒■東経135度51分15.8秒

古の人の 植ゑけむ 杉が枝に 霞たなびく 春は来ぬらし

いにしへの ひとのうえけむ すぎかえに かすみたなびく はるはきぬらし【訳】昔の人が植えたという杉の枝に霞がたなびいていることだ。春はやって来たに違いない。

|

|

|

|

|

万葉集第七巻1092柿本人麻呂 山の辺の道・井寺池周辺

■北緯34度32分20.8秒■東経135度51分10.0秒

鳴神の 音のみ聞きし 巻向の 桧原の山を 今日見つるかも

なるかみの おとのみききし まきむくの ひはらのやまを きょうみつるかも【訳】雷のような大変な評判にだけ聞いていた、この巻向の檜原の山を、やっとのおもいで今日は見たことよ。 |

|

|

|

|

万葉集第十三巻3222作者未詳 山の辺の道・井寺池周辺 ■北緯34度32分20.1秒■東経135度51分05.1秒 三諸は 人の守る山 本辺は あしび花咲き 未辺は 椿花咲く うらぐはし山ぞ 泣く児守る山 みもろは ひとのもるやま もとべは あしびはなさき うらべは つばきはなさく うらぐはしやまぞ なくこもるやま |

| 【訳】三諸山(三輪山)は人がみだりに立ち入ることなく、大切に一本一草を守ってきている山である。この山の麓のほうには馬酔木の花が咲き、山頂のほうには、椿の花が咲くのである。この山は、ほんとうに心の底から美しく感じられる山、泣く子の気持ちを静めるように、あれこれと気をつかって、守り大切にしている山です。 |

|

|

|

万葉集第一巻0013天智天皇 井寺池周辺

■北緯34度32分20.1秒■東経135度51分05.1秒

かぐ山は 畝火ををしと 耳成と 相あらそひき 神代より かくなるらし いにしへも しかなれこそ うつせみも つまを あらそふらしき

かぐやまは うねびおおしと みみなしと あいあらそひき かみ |

|

よより かくにあるらし いにしえも しかなあれこそ うつせみも つまを あらそふらしき

【訳】大和三山の香具山、畝傍山、耳成山の間には、古い伝承に見られるような男女の間のいりこみがあって、一人の女性を二人の男性が嬬争いをしたという。こうしたことは、神代の頃にもあったらしい。人の世の遠い昔もそうだったのだろうか。だからこそ今の世でも男たちは嬬を取り合って争うことらしい。 |

|

|

|

古事記【倭建命・日本武尊】 山の辺の道・井寺池周辺 ■北緯34度32分18.6秒■東経135度51分05.2秒 大和は 国のまはろば たたなづく 青垣山ごもれる 大和し 美し やまとは くにのまほろば たたなづく あおかきやまごもれる やまとし うるわし |

| 【訳】大和は国の中で一番良いところである。幾重にもかさなりあった青い垣根のような山やまにかこまれた大和はほんとうにうるわしいところである。 |

|

|

|

万葉集第七巻1118柿本人麻呂 山の辺の道・井寺池周辺

■北緯34度32分17.1秒■東経135度51分08.3秒

いにしへに ありけむ人も わが如か 三輪の桧原に かざし折りけむ

いにしへに ありけむひとも わがごとか みわのひはらに かざしおりけむ

|

| 【訳】昔の人も、私が今するように、この三輪の桧原で髪挿を折ったことだろうか。 |

|

|

|

日本書紀【崇神記】 山の辺の道・箸墓

■北緯34度32分23.2秒■東経135度50分19.3秒

大阪に継ぎ登れる石群を 手ごしに越さば 越しのてむかも

おおさかにつぎのぼれるいしむらを てごしにこさば ごしのてむかも

【訳】大阪山に人々が並んで登って たくさんの石を手渡していけば 渡せるだろうか。

|

|

|

|

|

万葉集第二巻0157高市皇子・タケチノミコ 山の辺の道・大和の青垣 ■北緯34度32分23.8秒■東経135度51分28.2秒 神山の 山邊真蘇木綿 みじか木綿 かくのみ故に 長くと思ひき みわやまの やまべ まそゆふ みじかゆふ かくのみゆえに ながしとおもひき |

| 【訳】三輪山の山のあたりにある真麻の木綿は短いものだ。そのように十市皇女の命も短いものであったのに何としたことか、私はいつまでも長くつづく命だとばかり思っていた。 |

|

|

|

万葉集第七巻1269柿本人麻呂 山の辺の道・大和の青垣 ■北緯34度32分24.9秒■東経135度51分25.3秒 巻向の 山邊とよみて 行く水の みなあわの如し 世の人われは まきむくの やまべとよみて いくみずの みなあわのごとし よのひとわれは 【訳】巻向の山辺をどうどうと音立てて流れ行く川の水泡のようなものだ。この世の人であるわれらは。 |

|

|

|

|

万葉集第七巻1087柿本人麻呂 山の辺の道・大和の青垣

■北緯34度32分24.9秒■東経135度51分25.3秒

痛足河、河波立ちぬ 巻目の 由槻が嶽に 雲居立てるらし

あなしがわ かわなみたちぬ まきもくの ゆつきがたけに くもいたてるらし【訳】穴師川に川波が立っている。巻向山の由槻嶽に雲がわきあがっているらしい。

|

|

|

|

|

万葉集第七巻1088柿本人麻呂 山の辺の道・車谷地区

■北緯34度32分32.8秒■東経135度51分08.5秒

あしひきの 山川の瀬の なるなべに 弓月が嶽に 雲立ち渡る

あしびきの やまがわのせの なるなべに ゆつきがたけに くもたちわたる【訳】山から流れ落ちてくる川の瀬の音が高くなりひびくにつれて、弓月嶽には一面に雲が立ち渡ってゆく。

|

|

|

|

|

万葉集第十巻2313柿本人麻呂 山の辺の道・穴師地区

■北緯34度32分26.1秒■東経135度51分22.1秒

あしひきの 山かも 高き 巻向の 岸の小松にみ 雪降りけり

あしひきの やまかもたかき まきむくの きしのこまつに みゆきふりけり【訳】おや、巻向川の川岸の小松に雪が降ってくる。このあたりは巻向山の山裾で、平地に比べて高いせいなのだろう。

|

|

|

|

|

万葉集第七巻1093柿本人麻呂 山の辺の道・穴師地区 ■北緯34度32分32.8秒■東経135度51分08.5秒 三諸の その山なみに 子らが手を 巻向山は つぎのよろしも みもろの そのやまなみに こらがてを まきむくやまは つぎのよろしも 【訳】三輪山の山の並びに巻向山があるが、その並び方がまことによい。 |

|

|

|

|

万葉集第七巻1101柿本人麻呂 山の辺の道・穴師地区 ■北緯34度32分32.4秒■東経135度51分12.9秒 ぬばたまの 夜さり来れば 巻向の 川音高しも あらしかも疾き ぬばたまの よるさりくれば まきむくの かわとたかしも あらしかもとき 【訳】夜になってきたら近くの巻向川の川音が、とりわけ高くなってきた。山嵐が激しくなっているのだろうか。 |

|

|

|

|

万葉集第十巻2314柿本人麻呂 山の辺の道・相撲神社 ■北緯34度32分41.2秒■東経135度51分17.8秒 巻向 の桧原も未だ 雲いねば 小松が末ゆ 淡雪流る まきむきの ひばらもいまだ くもいねば こまつがうれゆ あわゆきながる 【訳】巻向の桧の原にもまだ雲がかかっていないのに松の枝先を沫(泡)雪が流れるように降っている。 |

|

|

|

|

万葉集第七巻1369作者未詳 山の辺の道・大兵主神社

■北緯34度32分42.2秒■東経135度51分29.7秒

あまくもに ちかくひかりて なるかみの みればかしこ みねばかなしも

あまくもに ちかくひかりて なるかみの みればかしこ みねばかなしも

|

| 【訳】天雲の近くで光って鳴る雷のように、あの方にお逢いすれば恐れ多くて近寄れず、お逢いしなければ悲しいのです。 |

|

|

|

万葉集第一巻0017額田王 山の辺の道・景行天皇陵東

■北緯34度32分56.9秒■東経135度51分02.9秒

うま酒 三輪の山 青丹よし奈良の山の 山のまにい隠るまで 道のくまいさかるまでに つばらにも 見つつ行かむを しばしばも 見さけむ山を 心なく雲の 隠さふべしや

|

| うまさけ みわのやま あをによしならのやまの やまのまにいかくるまでみちのくまいさかるまでに つばらにもみつつゆかんを しばしばも みさけむやまを こころなくくもの かくさふべしや 【訳】三輪山は何時までも眺めていたい。奈良坂の山間に消えるまでも曲がり道が幾重にも重なるまでも三輪山を見ながら行きたいのに何度も眺めたい山なのに心なく雲が三輪山を隠す、そんなことがあっていいのか。 |

| ■伊勢街道歌碑 |

|

万葉集第九巻1664雄略天皇 伊勢街道・春日神社 ■北緯34度31分20.4秒■東経135度52分30.6秒 夕されば 小倉の山に 臥す鹿の 今夜は鳴かず い寝にけらしも ゆうされば おぐらのやまに ふすしかの こよいはなかず いねにけらしも 【訳】夕方になると、いつも小倉の山で寝る鹿は今夜は鳴かない。してみると多分もう寝入ったらしい。 |

|

|

|

|

万葉集第三巻0428柿本人麻呂 伊勢街道・朝倉小学校

■北緯34度31分20.5秒■東経135度52分38.4秒

こもりくの 泊瀬の山の 山の際に いざよふ雲は 妹にかもあらむ

こもくりの はつせのやまの やまのまに いざようくもは いもにかもあらむ |

| 【訳】泊瀬の山々のあたりにいつまでも去りやらずにいる雲は、あれは妹のかわった姿でもあろうか。 |

|

|

|

万葉集第一巻0001雄略天皇 伊勢街道・白山神社

■北緯34度31分23.4秒■東経135度52分50.1秒

こもよ みこもち ふくしもよ みふくし持ち この岳に 菜摘ます子 家のらせ名のらさね そらみつ 倭の国は おしなべて われこそをれ 敷きなべて われこそませ 我をこそ 背とはのらめ(我こそはのらめ) 家をも名をも

こもよ みこもち ふくしもよ みふくしもち このおかに なつ

|

|

ますこ いえのらせ なのらさぬ そらみつ やまとのくには おしなべて われこそませ われをこそ せとはつらめ いえおもなおも

【訳】籠も良い籠を持ち、へら(堀串)もよいへらを持って、この春の岳で菜をお摘みになっている娘さん。あなたの家はどこかききたい。さあ言いなさいよ。この天が下の大和の国は私が押し靡かせており、私が統べ治めているのだよ。さあ、あなたも私におしえてください。あなたの家も名も。 |

|

|

|

万葉集第二巻0116但馬皇女(タジマノヒメミコ)伊勢街道・出雲地区 ■北緯34度31分29.7秒■東経135度53分30.5秒 ひとごとを しげみこちたみ おのが世に 未だ渡らぬ 朝川わたる ひとごとを しげみこちたみ おのがよに いまだわたらぬ あさかわわたる |

| 【訳】人の噂があれこれとひどくやかましいので、生まれてまだ一度も渡ったこともない朝の川を渡ることだ。(人目につかないように早朝に帰る。) |

|

|

|

万葉集第七巻1270作者未詳 伊勢街道・長谷寺山門

■北緯34度32分04.4秒■東経135度54分28.4秒

こもりくの 泊瀬の山に 照る月は みちかけすてふ 人の常なき

こもくりの はつせのやまに てるつきは みちかけすてふ ひとのつねなき【訳】初瀬の山に照る月は、満ちたり欠けたりすることだ。そのように人生もまた無常なことよ。

|

|

|

|

|

万葉集第八巻1593大伴坂上郎女 伊勢街道・長谷寺境内

■北緯34度32分09.0秒■東経135度54分25.8秒

こもりくの 泊瀬の山は 色づきぬ しぐれの雨は 降りにけらしも

こもくりの はつせのやまは いろづきぬ しぐれのあめは ふりにけらしも【訳】初瀬の山はすっかり色づいたことだ。しぐれの雨が降ったに違いない。

|

|

|

|

|

万葉集第二巻0203穂積皇子(ホズミノミコ) 伊勢街道・吉隠地区 ■北緯34度31分54.4秒■東経135度55分59.9秒 降る雪は 淡にな降りそ 吉隠の 猪養の岡の 寒からまくに ふるゆきは あはになふりそ よなばりの いかいのおかの さむからまくに 【訳】降っている雪よ、あまりたくさん降ってくれるな、皇女を葬った吉隠の猪養の岡は寒いだろうから。 |

|

|

|

| ■大和長寿道歌碑 | |

|

万葉集第二巻0163大来皇女 長寿道・春日神社

■北緯34度30分21.6秒■東経135度50分0.1秒

神風の 伊勢の国にも あらましを 何しか来けむ 君もあらなく

かむかぜの いせのくににも あらましを なにしかきけむ きみもあらなくに【訳】伊勢の国にいればよかったものを、どうして帰ってきたのであろうか。大津皇子もいないことなのに。

|

|

|

|

|

万葉集第三巻0416大津皇子 長寿道・吉備池 ■北緯34度30分20.1秒■東経135度49分57.8秒 ももつたふ 磐余の池に 鳴く鴨を 今日のみみてや 雲がくりなむ ももつたふ いわれのいけに なくかもを きょうのみみてや くもがくりなむ 【訳】磐余の池で、ああ鴨が鳴いた。じっと見ると、物陰に鴨はい

|

| る。ぽっつりと浮かんで。これを見納めとして、私は死んでいかねばならぬのか。貴い天皇の子である私が。 |

|

|

|

万葉集第二巻0165大来皇女 長寿道・吉備池

(大津皇子の屍が殯宮から二上山に移し葬られた時の歌)

■北緯34度30分20.1秒■東経135度49分57.8秒

現身の 人なる吾れや 明日よりは 二上山を 弟背と吾が見む

うつそみの ひとにあるわれや あすよりは ふたかみやまを いろせとわがみむ |

| 【訳】肉体を持つ人間である私は、弟が葬られた今、明日からはその墓のある二上山を弟としてみることになるのか。 |

|

|

| ■忍坂街道歌碑 |

|

万葉集第九巻0092鏡王女 忍坂街道・舒明天皇陵谷の川

■北緯34度30分26.1秒■東経135度52分32.7秒

秋山の 樹の下かくり 逝く水の 吾れこそ益さめ 御思ひよりは

あきやまの このしたかくり ゆくみずの われこそまさめ みおもひよりは【訳】秋山の木の下を隠れて流れていく細い流れの水 |

| が、次第に水かさを増していくように、私のあなたに対する思いのたけは、あなたご自身の私への御思いよりはまさっているのですよ。 |

|

|

|

万葉集第三巻0241柿本人麻呂 忍坂街道・倉橋溜め池

■北緯34度29分49.1秒■東経135度52分10.3秒

大君は 神にしませば 真木の立つ 荒山中に 海をなすかも

おおきみは かみにしませば まきのたつ あらやまなかに うみをなすかも【訳】長皇子は神でいらっしゃるので、立派な木が茂っている荒れた山の中にも、湖をお作りになることよ。

|

|

|

|

|

万葉集第二巻0112額田王 忍坂街道・粟原寺跡

■北緯34度29分49.8秒■東経135度53分33.4秒

古に 恋ふらむ鳥は 時鳥けだしや 鳴きし我が恋ふるごといにしへに こふらむとりは ほととぎすけだしや なきしあがおもふるごと

【訳】昔を恋い焦がれれているという鳥はホトトギスであろう。おそらく鳴いたことでしょう。私が恋い焦がれているように。

|

|

|

|

| ■磐余の道歌碑 | |

|

万葉集第三巻0282春日蔵首老 磐余の道・安倍文殊西古墳

■北緯34度30分13.8秒■東経135度50分31.1秒

つぬさはふ 磐余も過ぎず 泊瀬山 いつかも越えむ 夜は更けにつつ

つぬさはふ いわれもすぎず はつせやま いつかもこえむ よるはふけにつつ【訳】夜は次第にふけてゆくのに、まだ磐余のあたりも越してはいない。こんなことでは、いつになったら泊瀬山を越すことができるだろう。

|

|

|

|

|

日本書紀【野中川原史満】 磐余道・山田寺跡

■北緯34度29分04.9秒■東経135度49分47.9秒

本毎に 花は咲けども 何とかも 愛し妹が また咲き出来ぬ

もとごとに はなはさけども なにとかも うつくしいもが またさきいでぬ

【訳】一木、一草みな一株ごとに花が咲いているのに、どうして、いとしい妹が再び咲いて出てこない(姿をあらわせてくれない)のでしょうか。 |

|

|

|

| ■多武峰街道歌碑 | |

|

万葉集第六巻0990紀朝臣鹿人 多武峰街道・市立図書館内

■北緯34度30分26.8秒■東経135度51分07.5秒

茂岡に 神さび立ちて 栄えたる 千代松の 樹の歳の知らなく

しげおかに かみさびたちて さかえたる ちよまつの きのとしのしらなく【訳】跡見の茂岡(鳥見山)に神々しくなって栄え千年もたつとも見える松の木は年も分からないことである。

|

|

|

|

|

万葉集第六巻990大伴坂上郎 多武峰街道・等彌神社境内

■北緯34度30分21.8秒■東経135度51分11.7秒

妹が目を 始見の崎の 秋はぎは 比月ごろは 散りこすなゆめ

いもがめを あとみのさきの あきはぎは このつきごろは ちりこすなゆめ【訳】始見の崎の秋萩は、ここしばらくは散ってくれるな。けっして。

|

|

|

|

|

万葉集第八巻1549紀朝臣鹿人 多武峰街道・等彌神社鳥見山登山口

■北緯34度30分20.8秒■東経135度51分09.7秒

射目立てて 跡見の岳邊の なでしこの花 総手折り われは行きなむ 奈良人のため

いめたてて とみのおかべの なでしこのはな ふさたおり われはゆきなむ ならびとのため |

| 【訳】跡見の丘辺のナデシコの花よ。その花をたくさん手折って私は持って行こう。奈良にいる人のために。 |

|

|

|

万葉集第十巻2346作者未詳 多武峰街道・鳥見山霊畤拝所

■北緯34度30分23.0秒■東経135度51分18.4秒

うかねらふ 跡見山雪の いちしろく恋ひば妹が 名人知らむかも

うかねらふ とみやまゆきの いちしろく こひばいもがな ひとしらむかも【訳】鳥見山に降り積もった白雪のように、はっきりと人目につくような恋の態度を示したら、人びとは私の恋人の名を知ってしまうだろうか。

|

|

|

|

|

万葉集第三巻0415聖徳太子 多武峰街道・春日神社境内

■北緯34度29分52.6秒■東経135度50分56.5秒

家にあらば 妹が手まかむ 草枕 旅にこやせる この旅人あはれ

いえにあらば いもがてまかむ くさまくら たびにこやせる このたびとあはれ【訳】家にいたならば妻の手を枕にすることであろうに。旅先で倒れておいでになるこの旅人よ、ああ。 |

|

|

|

|

万葉集第三巻0292間人宿弥大浦 多武峰街道・聖林寺山門

■北緯34度29分30.6秒■東経135度51分07.2秒

倉橋の 山を高みか 夜隠りに 出で来る月の 光乏しきくらはしの やまをたかみか よごもりに いでくるつきの ひかりともしき 【訳】倉橋の山は高いからであろうか夜もふけてからやっと姿を出してくる月の光はなんと弱くとぼしいことだ。

|

|

|

|

|

万葉集第七巻1282作者未詳 多武峰街道・桜井市福祉センター内 ■北緯34度29分30.0秒■東経135度51分42.8秒 梯立の 倉橋山に 立てる白雲 みまく欲り わがするなべに 立てる白雲 はしたての くらはしやまに たてるしらくも みまくほり わがするなべに たてるしらくも 【訳】倉橋山に立っている白い雲よ。見たいなと思うと同時に立ってきた白い雲であるよ。

|

|

|

|

|

古事記【速総別王】多武峰街道・不動延命の滝

■北緯34度28分12.2秒■東経135度52分10.0秒

梯立の 倉橋山を 嶮しみと 岩かきかねて 吾が手とらすも

はしたての くらはしやまを さがしみと いわかきかねて わがてとらすも【訳】倉橋山は嶮しくて女鳥王は岩にすがりついて登ることがかなわず私の手を取って踏み越えてくることよ。 |

|

|

|

|

万葉集第三巻0240柿本人麻呂 多武峰街道・談山神社大東門 ■北緯34度27分56.7秒■東経135度51分58.5秒 久方の 天ゆく月を 網にさしわが大君 はきぬがさにせり ひさかたの あまゆくつきを あみにさし わがおおきみは きぬがさにせり 【訳】大空をわたる月を、鳥でも刺すように網でからめとり、大君はその月を蓋になさっている。 |

|

|

|

|

万葉集第二巻0095藤原鎌足 多武峰街道・談山神社境内 (鎌足が采女の安見児を妻にした時、喜んで作った歌。) ■北緯34度27分55.8秒■東経135度51分39.5秒 吾はもや 安見児得たり 皆人の 得かてにすといふ 安見児得たり われはもや やすみこえたり みなひとの えがてにすといふ やすみごえたり |

| 【訳】私は、ああ、安見児を得た。すべての人が得難いものという安見児を得たことだ。 | |

|

|

|

|

■万葉集(まんようしゅう・萬葉集)は七世紀後半~八世紀後半にかけて編まれた、日本に現存する最古の歌集です。天皇・貴族・下級官人・防人等の様々人が詠んだ歌を約4500首、集めたもので天平宝字三年(759年)以後に成立したそうです。『万葉集』書名の由来は「万の言の葉」を集めたといわれています。万葉集は全二十巻あります。その巻頭の歌は倭の五王の一人である雄略天皇(ユウリャクテンノウ)の歌で始まっています。奈良時代の人々は特別な天皇として雄略天皇を意識していたことを示しています。

■懐風藻( かいふうそう)は我が国最古の漢詩集であり天平勝宝三年(751年)成立したそうです。懐風とは古い詠風を懐かしむ、という意味で藻は大変美しい詩文のことです。近江朝(七世紀後半)以後約八十年間における六四名の漢詩約百二十首を作者別、年代順に配列しています。作者は大友皇子(オオトノミコ)大津皇子(オオツノミコ)長屋王(ナカヤノオオキミ)などである。有名なものでは天武天皇が崩御した朱鳥元年(686年)謀反事件で刑死した大津皇子の辞世の歌『臨終』などがあります。

■古事記(こじき、ふることふみ)は和銅五年(712年)太朝臣安萬侶(オホノアソミヤスマロ・太安万侶)によって献上された日本最古の歴史書であり上・中・下の全三巻で上つ巻(序・神話)中つ巻(初代天皇~十五代天皇)下つ巻(第十六代~三三代天皇)に分かれています。また、この書は帝紀的部分と旧辞的部分とから成り天皇系譜が『帝紀』的部分の中心をなして、初代天皇から第三三代天皇までの名、天皇の后妃・皇子・皇女の名、およびその子孫の氏族など、このほか皇居の名・治世年数・崩年干支・寿命・陵墓所在地、およびその治世の大事な出来事などについて記されています。これらは朝廷の語部(かたりべ)などが暗誦して天皇の大葬の殯(もがり)の祭儀などで誦み上げるならいであったそうである。それが六世紀半ばになると文字によって書き表わされました。『旧辞』は宮廷内の物語、天皇家や国家の起源に関する話をまとめたもので同時期に書かれたものです。内容は、神代における天地(アメツチと読まれる)の始まりから推古天皇の時代に至るまでのさまざまな出来事(神話や伝説)を記されています。また数多くの歌謡を含んでいます。日本神話での「高天原」という用語が多用される文書は「祝詞」以外では『古事記』のみだそうです。

■日本書紀(にほんしょき、やまとぶみ)は奈良時代に成立した日本の全三十巻、歴史書です。日本における伝存最古の正史で六国史の第一にあたります。舎人(とねり)親王らの撰で養老四年(720年)に完成しました。神代から持統天皇(ジトウテンノウ)の時代までを記されています。また日本書紀成立の経緯は古事記と違い日本書紀には、その成立の経緯が書かれていないが、後に成立した『続日本紀』の記述により成立の経緯を知ることができるそうです。

※天皇陵写真掲載宮内庁許可(無断掲載写真転載禁止) |

|

■万葉集第二巻212柿本人麻呂 山の辺の道・中山廃寺跡(妻を亡くし悲しみにくれる歌) ■北緯34度33分52.5秒■東経135度50分54.0秒 【原】衾道乎 引手乃山尓 妹乎置而 山徑徃者 生跡毛無 【読】ふすまぢを ひきでのやまに いもをおきて やまぢをゆけば いけりともなし 【訳】衾道(衾田墓付近)を 引手の山(竜王山)に妹(妻)の屍(手白香皇女衾田墓)を置いて山路を行けば(帰ると)生けりともなし(生きた心地もない) |

|

|

|

|

|